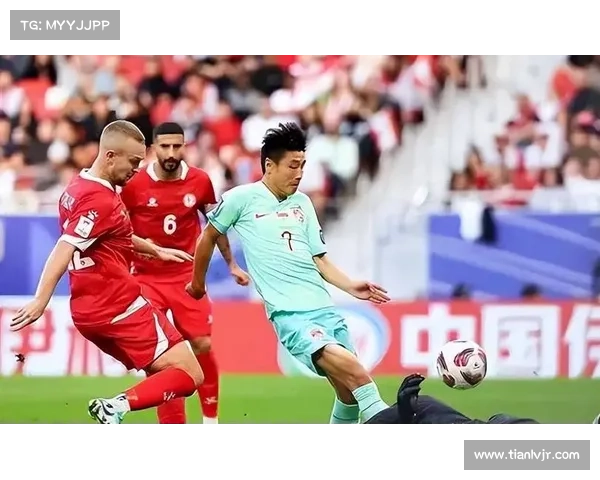

男足近期比赛

中国男足在2025年6月的两场关键战役中,以截然不同的结局为世界杯预选赛征程画上句点:主场凭借王钰栋的点球1-0险胜巴林队,短暂捍卫了尊严;而此前客场0-1不敌印尼的失利,则彻底断绝了晋级2026年美加墨世界杯的希望,更将球队推至世界排名下滑至亚洲第15位的历史低谷。这一系列比赛不仅折射出技战术层面的断层,更暴露出人才储备联赛基础与国际竞争力间的多重矛盾,亟待系统性重构。

世界排名的警示

国际足联6月更新的排名数据如同刺眼的警示灯:中国男足积1235.90分跌至世界第99位,亚洲范围内滑落至第15位,首次被泰国队(1238.34分)反超。这一历史性转折源于客场0-1负于印尼的关键战役,单场丢失15.05分的技术积分,凸显关键战抗压能力的缺失。更深层的危机在于联赛基础的崩塌——亚足联5月公布的职业联赛技术积分榜显示,中超以54.682分位列亚洲第8,同样被泰超越,这意味着俱乐部竞争力与青训输出的双重滑坡已直接动摇国家队根基。

排名下滑不仅是数字游戏,更牵动实际利益。亚洲第15位的排名使国足在未来赛事抽签中极可能落入死亡之组,增加晋级难度。这一结果印证了近年来青少年赛事成绩低迷的恶性循环:U系列国家队缺乏高质量比赛机会,成年队难以补充新鲜血液。当泰国越南等传统弱旅通过系统性青训和归化策略实现逆袭,中国足球的“地基塌陷”已成必须直面的现实。

伤病潮的连锁反应

伤病魔咒如影随形地摧毁着国足的战斗力。对阵印尼的“生死战”前,武磊刘若钒汪士钦三位核心因伤缺席合练,锋线突击能力大打折扣;而随后与巴林一役,后防中坚朱辰杰因伤势未愈提前退出集训,搭档蒋圣龙则深受左肾包膜积血的困扰。申花主帅斯卢茨基的困境极具代表性:间歇期热身赛被中甲球队重庆铜梁龙攻入5球,暴露出主力中卫集体缺阵后防线的脆弱性。

伤病频发并非偶然。中超赛程设计缺陷导致俱乐部密集赛事与国家队长途飞行叠加,球员身体负荷长期超标。例如左边后卫陈晋一在香港队与申花队连轴转后,状态明显下滑。更深层问题在于医疗团队的滞后——蒋圣龙的肾部伤势康复周期模糊,反映出伤病评估与康复体系的不完善。当日本队能在世预赛轮换整条防线仍6-0横扫印尼,中国足球的阵容厚度与科学保障差距令人警醒。

战术体系的困境

从数据对比可见战术体系的代际鸿沟。国足对阵印尼时控球率仅42%,全场仅3次射正;反观日本队双杀印尼共进10球,次役更是让对手零射门。日本的高位逼抢与快速传导形成降维打击,而国足仍过度依赖长传冲吊,进攻效率低下——世预赛场均进球不足1粒,关键传球数位列小组倒数。

教练团队的战术摇摆加剧了混乱。伊万科维奇试图推行地面渗透,但球员在高压下频频回传门将,折射出训练与实战脱节。归化球员使用效率同样堪忧:印尼凭借9名荷兰裔归化球员的身体对抗和技术优势压制国足,但同类球员在日本队面前却“脆弱不堪”。这揭示出单一归化策略的局限性——缺乏整体战术支撑的个体提升,难以改变系统劣势。

专业服务未来重建的路径

青年军或为黑暗中的微光。中国U-16队在呼和浩特四国赛连胜沙特澳大利亚夺冠,展现技术流打法的可行性。王钰栋梁仕宇等新星的涌现,印证了坚持脚下技术与团队配合的青训方向正确性。足协近期连续举办精英青训教练培训班,试图从人才源头植入先进理念,这种“从幼苗开始重塑”的策略亟需持之以恒。

职业联赛改革需与国家队建设深度捆绑。中超亚洲第八的排名导致亚冠名额削减,进一步削弱高水平对抗机会。参考日本J联赛为国家队让路的赛程设计,中超需优化联赛周期以减少FIFA比赛日伤病。需警惕“重金引援”的短视模式,转而建立本土青年球员激励机制——正如武汉女足亚冠夺冠所证:立足青训的团队凝聚力比巨星个体更具生命力。

中国男足的近期轨迹是一条陡峭的下行曲线:从世界排名被泰国反超的历史性跌落,到关键战伤兵满营的无奈,再到战术层面与亚洲顶流的代际差。U16梯队的技术流夺冠青训教练体系的强化,预示着根基重建的可能。真正的转机不在于归化或短效策略,而在于将青年军技术革新与联赛可持续发展深度耦合——如中超需优先调整赛程减轻国脚损耗,同时扩大青年球员出场配额。当足球文化从“急功近利”转向“向下扎根”,才可能在未来十年将1235.90的技术积分转化为重返亚洲一流的阶梯。这条路没有捷径,唯有系统耐心者能抵达终点。